1 はじめに

2025年2月10日に第4回ラウンドテーブルを開催しました。

本ページでは、ラウンドテーブルの資料と議論の概要を8つのトピックにまとめております。

2. 第4回ラウンドテーブルのトピック

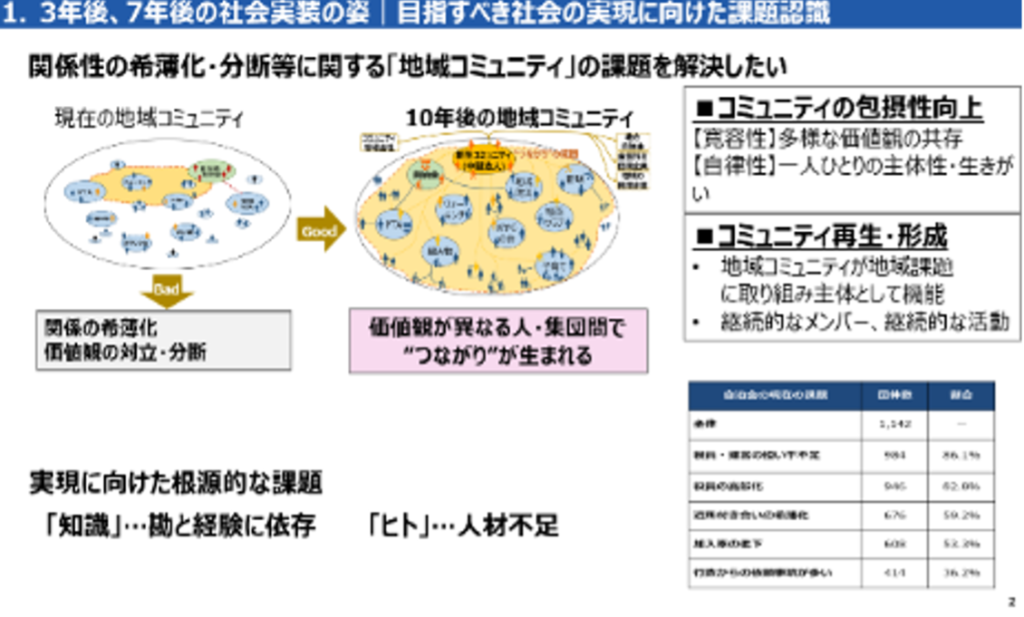

トピック1:現在と10年後の「地域コミュニティ」の図の表現と「つながり」目標について

委員からは、「地域コミュニティ」の図は全体の流れとして理解しやすいという評価がありました。一方で図には、個人・単体の区別、レイヤー(自治会、住民、中間法人など)の区別がなく、全てが繋がっているように見えるため、誤解を生む可能性があるとの意見がありました。

A1では、「顔を知っているレベル」から「名前も知っているレベル」への繋がりレベルの深化と、その量的拡大が重要としつつ、全員が相談できるレベルの関係性を目指しているわけではないことも考慮しており、この議論を踏まえ、資料上の改善点が明らかになりました。

トピック2:コミュニティにおける弱い紐帯の重要性について

委員からコミュニティの多様性と愛着の深さの間にはトレードオフの関係があることが示唆されました。ここでは一例として、コミュニティ再生の取り組みが活発である一方で、指導者がカリスマ化し、排他的なグループが存在することがあげられ、包摂性の向上とコミュニティ再生の両立の課題認識を共有しました。

また、議論の中では、包摂性と地域課題解決のパフォーマンスの両方追い求める上で、弱い紐帯(weak ties) の重要性を指摘し、セーフティネットとしての役割があるとされました。

これらを踏まえ、A1の説明として、弱い紐帯の重要性をより伝わるように盛り込んでいくこととなりました。

トピック3:社会参加・インセンティブの設計について

委員から、積極的な社会参加、職域について議論を行いました。委員からは、高齢者が主体的に社会参加し、その価値を実感できるような就労機会の提供が重要であると意見がありました。

また、他の委員からは、そもそも多くの人が仕事で労力を使い、地域活動に参加するのは難しいのではないか。企業からの後押しが重要である、との意見があがりました。具体的には、地域でビジネスを展開する企業や商店街、信用金庫など、地域に根ざした企業との連携が重要であると指摘し、キーとなるプレイヤーと協力していくことが重要であるとのことでした。A1として、地域と職域の両面からのアプローチが必要であり、企業が地域貢献活動を支援する仕組みづくりや、インセンティブ設計を盛り込むことの検討が必要であるとわかりました。

トピック4:デジタルツインとアンケートの関係性について

委員から、「デジタルツインの令和6年度のDTの構築・運用の試行の全体像について、具体的で分かりやすい。」「ロジックモデルから効果的なイベントの仮説を導出し、介入施策(イベント)を検証した結果、仮説どおりの効果があったことは、興味深い」との評価をいただきました。

そのうえで、アンケートの実施と回答者の動機付けについて議論が交わされました。A1では、継続して定点観測できるような設問にするとともに、初期モデルでは大規模なアンケート調査を行いますが、毎回ではコストがかかるため、段階的に設問の精度を高め、効率的にデータ収集する方法を検討しています。これに対して委員からは「アンケートの精度だけでなく、住民がデータ提供に協力するインセンティブとして、データ提供によるメリットを実感できるような仕組み作りが重要」との意見があがりました。A1では、パーソナライズされたイベントレコメンド機能などの情報提供サービスを検討しており、サービスの方向性の一致が確認できました。

トピック5:所得水準等の客観的データの影響について

委員からロジックモデルについて、非常に洗練されてきていると評価をいただきました。一方で、社会行動には所得水準が影響するという観点の問題提起がありました。委員からは、「裕福な地域の方が有利(A1が取り組みやすい)な可能性があり、客観的なデータを分析し、地域の実情に合った施策を展開することが重要である。経済的な豊かさだけでなく、住民が『お得だ』と感じるようなインセンティブを与えることも有効」との意見が。A1としては、将来的な全国展開を視野に入れ、地域間格差やターゲット層の違いを考慮した施策を講じるなど、検討事項として慎重にとりいれていくこととなりました。

トピック6:初期設定とネガティブモデルの必要性について

どのような初期状態の地域・コミュニティを想定するかについて、ポジティブ面だけでなく、ネガティブな面についての考え方とその対応について議論しました。

委員からは、自治会がクローズされている、あるいは機能していない状況(初期設定)のコミュニティに入って活動を始めることの難しさを指摘し、A1の取り組みも同様の課題を抱えているのではないか。現状の想定にはリアル感がないという点の意見がありました。

A1としては、初期の取組として、既存の自治会とは別に、新しいコミュニティ形成を支援することが基本戦略でありましたが、議論を踏まえて今後、既存の取り組みとの競合や排除の観点を考慮し、「嫌われる要素のチェック」といった、ネガティブ面の現象を予測するデジタルツインが必要であることが確認できました。

トピック7:KPI/KGI、ロジックモデル、効果測定、インパクト評価

包括性指標の現状と今後の展望について議論が交わされました。

委員からは、包括性を目的変数とした構成要素の分析に留まっており、包括性を説明変数として他の目的変数への寄与を評価する観点が必要であるとの見解が示されました。これを受けて、A1の取組としては、包括性が他の目的変数にどのように貢献するかという観点は、指標完成後に実証していくとし、効果測定のためのコントロールグループや、包括性向上によるインパクトについて、議論や調査を継続していくこととなりました。

トピック8:文化資本と格差再生産

文化資本が格差再生産に繋がらないよう、社会階層間分布のモニタリングや階層性に関する議論の必要性について議論しました。

委員からは、ピエール・ブルデューが文化資本を格差再生産メカニズムと定義していることを紹介し、A1のプロジェクトが目指す包摂的なコミュニティも、文化活動の再生産に留まらないようにしなければならない。そして、本人の文化的活動が社会階層間でどのように分布しているかをモニタリングし、そのデータに基づいた、介入の必要があると意見がありました。

文化芸術とスポーツにおける格差についての議論も行われ、文化は生き方の作法であり、スポーツもスポーツ用具の有無による格差の存在など、社会階層性があるという話題が展開されました。

A1では、「関心事」のカテゴリーでのアプローチは検討していましたが、社会階層性に関する議論の必要性を認識し、指標チームと相談し、設問への反映を検討することとなりました。